まもなくお正月。お正月の食と言えばもちだが、お正月に限らず、1年じゅうもちを食べるまちが東北にある。岩手県の一関だ。

岩手県は、北部は旧南部藩で、夏に気温が上がらないため、米作には適さず、米が乏しい。八戸のせんべい汁は、米が食べられず、小麦で作ったせんべいを米代わりに主食とし食べた文化の名残りだ。一方南部は旧伊達藩。62万石を誇る米どころだ。米はもちろん、もちも1年を通じて食べる文化を持つ。

一関では、もちが生活に密着、「もち暦」もあるほどもちを良く食べる。正月の鏡もち、お供えもちに始まり、春のよもぎもち、端午の節句のかしわもち、夏のぼたもち、月見だんご…と年間を通じて60回以上、行事としてもちを口にする。

背景になったのは、年貢米の査定だ。伊達藩では、毎月1日と15日にもちをついて神様に供えて平安安息を祈るとともに、その日を農民の休息日とするならわしがあった。冬に限らず、毎月2回、必ずもちを食べるよう、お殿様から課せられていた。たねもみまで食べ、売りつくしてしまわないようチェックされていたというわけだ。

月2回ずつもちを食べる文化は、次第に廃れてしまったが、一ノ関や隣接する宮城県栗原市など周辺一帯には、特有の食文化として残ったという。

では実際に、一関ではどのようにもちを食べているのか。地元の酒蔵をレストランに改装した「蔵元レストラン せきのいち」で、9種のもちだれとお雑煮がセットになった「果報もち膳」を食べてみた。

雑煮を含む9種のもち料理をお膳に盛った、もちづくしだ。「果報もち」とは、岩手県南に伝わる郷土食で、並んだだんごやもちに萩の小枝を入れておき、それに当たった人には幸せが訪れる、といもの。弘法大師にお供えをする11月24日に食べるならわしだ。

まずは沼えび。茹でた沼えびをから煎りし、酒としょうゆで味付けしてもちにからめた。ストレートにえびの香ばしさが味わえる。

ずんだ。宮城県の名物として知られる枝豆をすりつぶしてもちにからめたもの。すんだとは、豆を打つ意味を持つ「ずだ」がなまったものと言われる。一般には甘いイメージがあるが、果報もち膳のずんだは甘さがかなり抑えられていた。もちろん塩味ではなく、甘いもちなのだが、お菓子ではなく、やはり料理だと自覚できる味だ。

納豆。地元では定番のもちだれだ。関東人にとってはもちと納豆の組み合わせはちょっと想像がつかなかったが、実に見事なマリアージュだった。ただし「糸を引く」ため、不祝儀の膳にはのせられない。

じゅうね。エゴマの実を意味する言葉だ。地元では、エゴマのことを「十根」あるいは「寿念」と呼ぶ。エゴマの実をすって、砂糖や塩で調味したもの。ゴマにも似た香ばしさがある。

甘酢大根。膳の中央にあるのは箸休めだ。正月のなますにも似た甘酸っぱさがある。大根にはもちの消化を助けるはたらきもあるという。

あんこ。冠婚葬祭には欠かせない、一関を代表するもち料理だ。一関にはもち膳と呼ばれる、もちを食べるための礼儀作法があるが、その際は一番最初に食べる。ずんだ同様、甘さが抑えられた、上品な味わいだ。

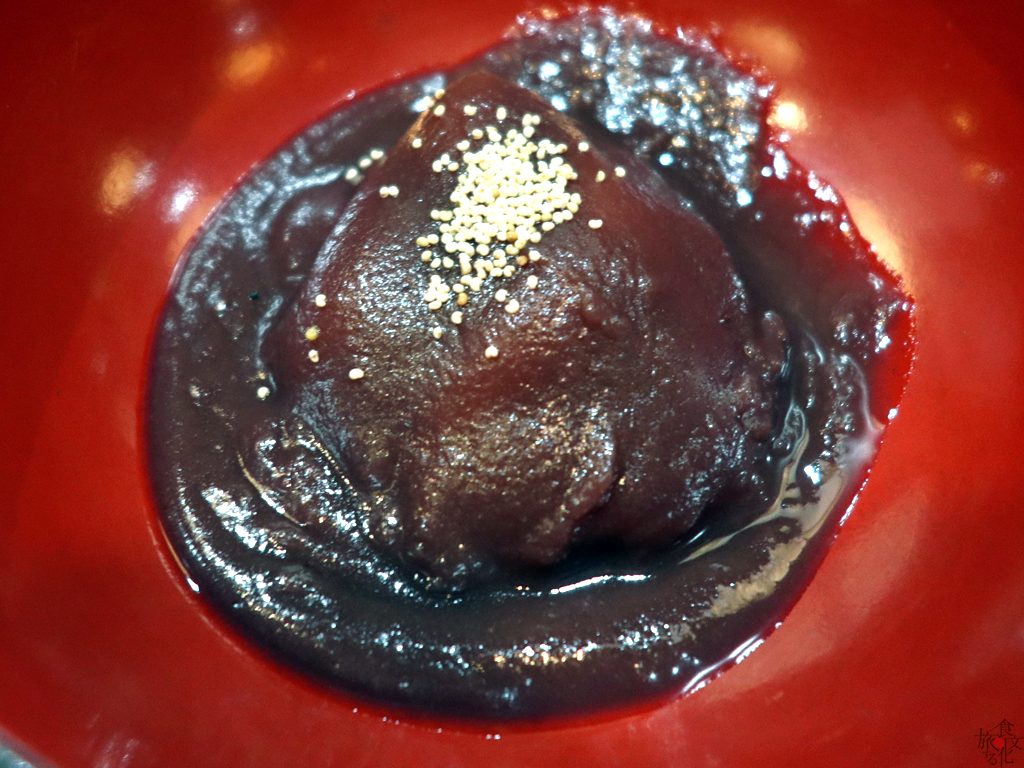

ごま。黒ごまをすりおろして、なめらかな舌触りに仕上げた。やはり甘さ控えめで、濃厚な味わいが特徴だ。

くるみ。山中でも手に入り、味が濃厚で栄養価も高いことから、重宝された食材。昔から、貴重なごちそうと扱われてきた。おいしいものを「くるみの味がする」とさえ呼んだほどだ。

ここまで濃厚な味が続いたが、最後はさっぱりと大根おろしで。なめことの組み合わせも絶妙だ。やはり、消化を助けるはたらきを持つ。

甘酢大根の他にも小鉢がついた。まずは、食前酒の役割も果たす甘酒。「蔵元レストラン せきのいち」は、地元の酒造会社、世嬉の一酒造の酒蔵を改装したものだ。そして、切り干し大根、ひじき、わかめの酢の物。9つのもち料理の間に挟むと、舌のモードチェンジにちょうどいい。

大トリを飾るのは雑煮だ。もちにからんでいるのは、細切りにした大根。刺し身のツマが雑煮に入っていると考えるとわかりやすいだろう。そのほか具はかまぼこ、しいたけ、鶏肉、水菜だった。どこか東京風にも通じる構成、あじわいだった。

9品すべてを食べ終えると、けっこうな満腹感だった。こんなに食べられないという人向けには、あんこ、ずんだ、ごま、沼えびに雑煮を加えた5品の一関もち膳もある。

とはいえ、東京ののしもちと違い、つきたてのなめらかなもちはするりとのどを通っていく。その柔らかさは出色だ。それを証明するかのように、水分を含んだ雑煮のもちは、一部椀の底に張り付いていた。