かまくらで知られる秋田県南の中心都市・横手市。国内でも有数の豪雪地帯だが、近年ではご当地グルメの横手やきそばでも知名度が高い。具にひき肉を使い、半熟の目玉焼きをのせ、さらには紅ショウガではなく福神漬けを添えるなど、各地のやきそばとの違いも明確で、富士宮やきそばと並び称されるご当地やきそばの代表選手だ。しかし、実は横手市には、横手やきそばに勝るとも劣らない個性的なご当地ならではの味がある。十文字の中華そばだ。

十文字は、2005年に増田町、平鹿町、雄物川町、大森町、山内村、大雄村とともに新制横手市に合併された自治体のひとつ。現在の横手市の中央南部に位置する。南北・東西の街道が交わる場所で、雪深く、冬季は道に迷うことが多かったため「猩々の道標」が建てられたことが地名の由来。そんな十文字のまちで、十文字の中華そばは、90年近くにわたって愛されてきた。

その最大の特徴は、素材が持つ本来の味わいに焦点を当てたあっさり味だ。油を多用する中華料理を源流に持ち、油脂とは切り離せないイメージの強い日本のラーメンだが、数あるご当地ラーメンの中でも、とりわけあっさりの味わいで知られている。

そんな十文字の中華そばの代表格とも言えるのが、「マルタマ」「丸竹食堂」「三角そば」の3店だ。その中でも元祖と言われているのは「マルタマ」で、旧道に連なる歴史を感じさせる繁華街の一角にある。1935年に初代・川越倉治さんとその妻・タマさんが店を開いた。

日本軍が肥沃な土地や資源を求めて中国へ盛んに侵攻していた時代で、十文字にも多くの中国人が流れ着いていた。そうした中国人から製麺の技術を学び、自ら編み出した和風スープを合わせて提供したのが十文字の中華そばのルーツになる。「丸竹食堂」は戦後、「マルタマ」の従業員が独立して開いた店だ。

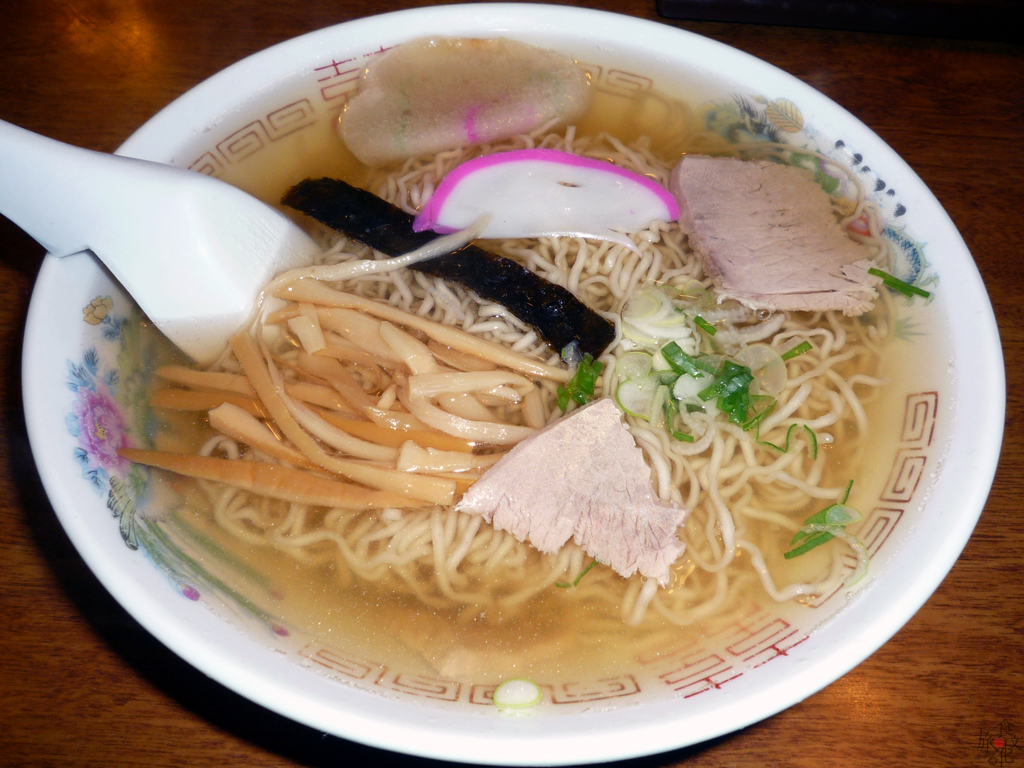

オリジナルのスープは、煮干しやかつおぶしなど魚介のだしを使い、しょうゆであっさり味に仕上げてある。脂は皆無と言っても過言ではないだろう。魚介特有の、パンチにこそ欠けるものの、味わい深い、日本人好みのだしのうまみを最大限生かした味付けだ。しょうゆ味とは言いながら、透明度の高いスープの色からも分かるように、だしの風味を生かす程度の使い方だ。

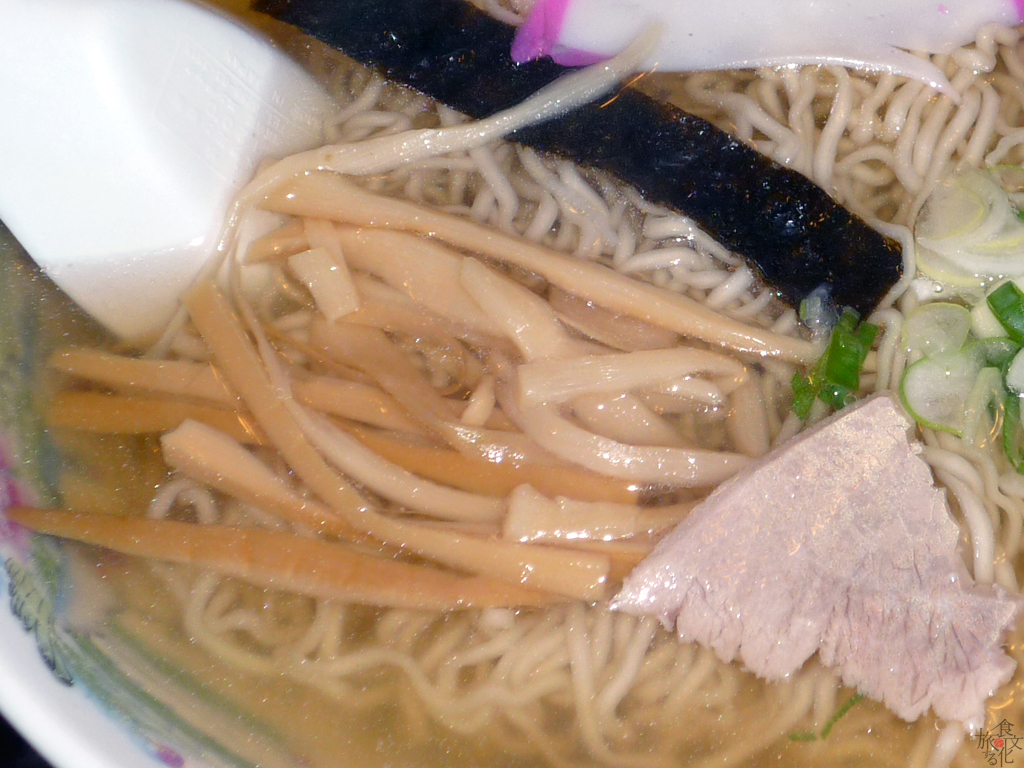

麺もまたユニーク。中華麺には不可欠のかん水を使わない。かん水は、小麦粉が持つグルテンの弾力やねばりを強くする作用を持つ。かん水を使うことで、中華麺特有のコシや滑らかさが作り出される。そのかん水を使わないため、食感はそうめんのようになる。また、色も黄色ではなく白くなる。麺もまた、余計な手を加えず、小麦本来の味わい、食感を強調している。

具にも、麺やスープの素材感を凌駕しない工夫がなされる。「丸竹食堂」では、ラーメンには欠かせないチャーシューも脂身がそぎ取られ、メンマも細切りにされている。具は決して前に出ることなく、あくまで麺とスープが本来持つ味わいを引き立たせる役割に徹している。それだけ、ラーメンそのものの魅力が高いと言うことだ。

のりに加え、かまぼこも入る。これも、いかにもあっさり和風の味わいだ。そして、東北地方のラーメンには不可欠とも言える麩の存在感も高い。あっさり、味わい深いスープをこの麩がたっぷりと吸い込むのだ。ひたひたになった麩を箸でつまみ、口の中に放り込むとなんともいえないうまみが口いっぱいに広がる。

今回、夏に「丸竹食堂」を訪れ、冷たい十文字の中華そばも味わった。「丸竹食堂」ではいわゆる冷やし中華もメニューにのるが、これとは別に「冷やがけ中華」もメニューにラインナップされている。出てきたのは、写真で撮ってしまうと、温かい十文字の中華そばと区別が付かないほどにスープの色合い、具の内容、配置がそのままのものだった。

スープをすすると、冷たいと言うよりは常温に近い。温かいスープと飲み比べてみると、温かい方が香りが立ちやすいものの、基本は同じ味に感じた。つまりは中華そばのスープをそのまま冷ましたものだ。鶏ガラやとんこつなどをだしに使ったラーメンスープであれば、冷やせば脂分が白く固まってしまい、風味を落とす。魚介だしの、チャーシューの脂にまでこだわるあっさり味だからこそ「そのまま冷ます」が可能になるのではないかと思った。

麺も、ゆであげではなく、冷水で締めてあった。細麺ながら冷水で締めることによってコシが強調されていた。むろん、つけめんの太麺のような強いコシではないが、あっさりすっきりとした食感に少しだけパンチが加わる。ただし、そもそも細麺でコシが弱いため、冷やすとだまになりやすい。その点はデメリットに感じた。

東京にある県のアンテナショップ「秋田ふるさと館」などでも、十文字の中華そばの袋入りやカップ麺は手に入る。しかし、これまで紹介したように、麺もスープも極めてギリギリのデリケートな味わいだ。本場の十文字の中華そばを味わいたいのであれば、ぜひ、現地を訪れて食べることをおすすめする。