日本人の主食は米。しかし、地形や気候によって米作に適さない地域も多い。米どころの秋田や山形と同じ緯度にありながら、海流による季節風で夏の気温が低く、米が作りにくかった南部地方では、麦を米の代わりに主食として食べた。八戸せんべい汁がその代表格だ。山がちで田んぼに適した平地が少ない徳島県三好市祖谷(いや)には、そばの実を米代わりにしたそば米雑炊がある。やはり米作には不向きの信州でそばが多く食べられているのは同様の理由だ。そして、おやきも同じように信州ではよく食べられている。

おやきとは、小麦粉の皮で野菜などの具を包んだ、おまんじゅうのようなもの。「やきもち」とも呼ばれている。信州といえばそばのイメージが強いが、おやきも、そばと並ぶ「粉もの」食として、米が乏しい信州では、古くから愛されてきた。

食材は、石臼で挽いた小麦粉だ。そばを挽いておやきにすることもある。まず、小麦粉やそば粉を水で溶いて練り、それを薄く延ばして皮を作る。そして、皮で野菜や小豆などで作ったあんを包む。さらに、これを蒸したり、焼いたりして、食べる。

そんな信州のおやき発祥の地とされているのが長野市周辺だ。同地域は、昔から有数の畑作地帯で、粉ものをよく食べ、昔ながらのおやきの伝統が残っている。囲炉裏の灰の中で、おやきを焼くのが、この地域の流儀といえるだろう。

その歴史は古く、縄文時代にはおやきの原型と思われる雑穀を使ったやきもちのような加工食品が作られていた。長野市と白馬のほぼ中間に位置する小川村にある筏ヶ原(いかだがはら)遺跡からは縄文時代中期の土器が出土され、粉を練って焼いた跡が発見されている。

そんな小川村には、おやきの魅力を知ることができる施設がある。「小川の庄 おやき村」は、久木本郷(ひさぎほんごう)の峰という峠、細く曲がりくねった山坂道の頂上にあり、縄文時代の住居を模した「竪穴式住居」で、おやきづくり体験や、囲炉裏で焼いた、焼きたてのおやきを食べることができる。1986年に第三セクター方式による村の新しい村づくり事業として発足、地元の人たちがここを訪れる多くの人たちを、手作りのおやきやそばで楽しませてくれる。

おやきといいながら、近年は焼くよりも蒸して加熱することが多くなっているという。しかし、「小川の庄 おやき村」では昔ながらの囲炉裏焼きにこだわる。囲炉裏端ではまず、皮づくりから始まる。寝かせておいた皮を1個分ずつ小分けにして薄く伸ばしていく。次に、そこへあんを詰めていく。

あんは野菜や山菜を油で炒めてみそやしょうゆで味付けしたもの。この日はなすのおやきだった。皮は想像した以上に薄く延ばす。そこへまず、なすをたっぷりと盛る。

その上にみそをやはりたっぷりとのせる。

これでおしまいではない。みその上から、さらにたっぷりのなすをのせる。小さな皮からこぼれそうだが、弾力のある皮にぐいぐい押し込んで包み込んでしまう。

さらにこれでもかと、最後にナスを押し込む。これで、「生」おやきの完成だ。

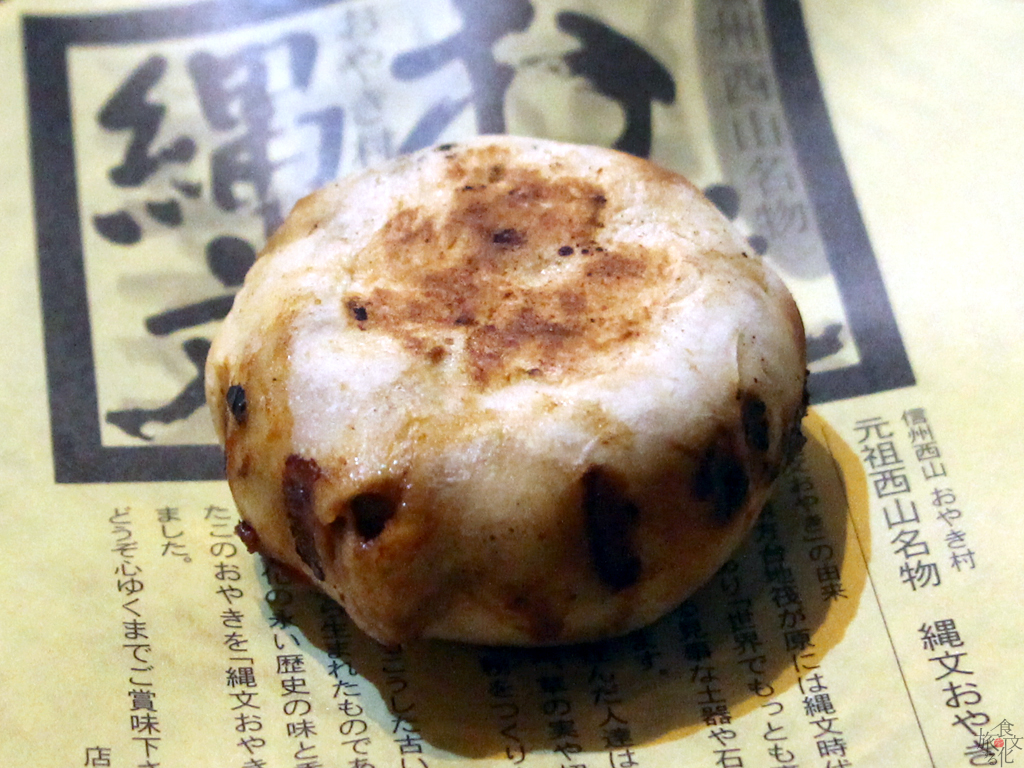

包み上がったおやきの表面からは、中のなすの「角」がごつごつと盛り上がっている。

こうしていくつかおやきが包み終わると、焼きの工程に入る。まずは大きなフライパンのような鉄鍋におやきを並べていく。

焼目が付いたらひっくり返して両面ともにしっかりと焼く。

両面にこんがり焼き目が付いたら、鉄なべのそばの「スタンド」の上へ。下には炭がくべられており、側面を中心にさらに焼き目をつけていく。何度か向きを変えながら、全体に焼き目が付いたら完成だ。

その場で焼きたてのおやきが食べられる。2つに割ると中からは大ぶりのナスが飛び出してくる。ナスはくたくたではなく、いい塩梅の火の通り具合だ。きちんと食感が残るように下ごしらえされている。ナス特有の水分と、炒めた際の油、そこにみそが溶け出してとてもジューシー。皮は、中華まんのようなふくらみはなく、たとえていうならピタパンの包みサンドのような食感だ。

「小川の庄 おやき村」では、冷凍のおやきも販売する。野沢菜、しめじ野菜、あずき、かぼちゃ、切り干し大根、りんごの6種類のあんをセットにした詰め合わせもある。一度にたくさんは食べられないので、焼きたてを食べたら、後は家に帰ってからのお楽しみだ。