日本の近代化を支えた産業の一つ、石炭。九州の筑豊と並んで産炭地として大きく発展したのが、北海道だ。そもそもは山深く、居住には適さなかったような場所に鉱脈が発見され、各地から多くの労働者が集まってきてまちが形成される。そして、鉱山ならではの過酷な労働環境から、そこには独特な食文化も形成される。それが炭鉱メシだ。

今回は、北海道の旧炭鉱まちに残る、個性的な食文化を探った。

美唄やきとり 様々なもつがひと串に

北海道の炭鉱は、幕末の開国により、函館が開港したことをきっかけに開発が始まった。船舶の補給地である函館に燃料の需要が生まれ、当初は薪で担っていたものが、燃料需要の高まりから、石炭が必要とされ、地質調査の後、石狩炭田が開発される。

炭鉱まちの食と言えば、まず肉だ。しかし、炭鉱労働者たちに高価な牛肉や豚肉を食べる経済的な余裕はない。そこで食べられたのが、飼いやすい鶏の肉だ。正肉だけでなく、もつも残さず食べる。美唄やきとりの最大の特徴は、このもつだ。

東京などのやきとり屋では、ハツやレバーなど部位ごとに食べるのが一般的だが、美唄では様々な部位をひと串に刺して食べる「もつ串」が有名だ。部位ごとに注文を受けて焼いていると、日によっては足りなくなる部位、残ってしまう部位が出てくる。そこで、鶏肉を余さず、ありがたくいただくために、様々な部位をバランスよくひと串に刺す食べ方が誕生した。

ネギは長ネギではなくタマネギだ。キンカンは柔らかく、ナンコツや皮は歯ごたえよく…。ひと串で多くの食感、味わいを楽しめるのが美唄やきとりの魅力だ。

また、美唄の人気店「福よし」では、シメにこのもつ串をそばにのせて食べるもつそばも人気だ。ちょっと濃いめのそばつゆに浮かぶ日本そばともつ焼きの組み合わせは、なかなか魅力的なマリアージュ。鶏もつの人気メニューとして知られる、甲府のとりもつ煮もそば店発祥で、鶏もつとそばの相性の良さは実証済みだ。

美唄のご当地グルメとしては、袋入りやきそばも全国的知名度が高いが、これもやはり炭鉱由来の食べ方だ。炭で汚れた手でもすぐに食べられるよう、袋から直接食べられるようにしたのがその始まりだとか。薬味の紅ショウガまで袋に入れてしまったところにも、袋入りのまま食事を取れるための工夫が見て取れる。

芦別ガタタン 万人受けするやさしい味

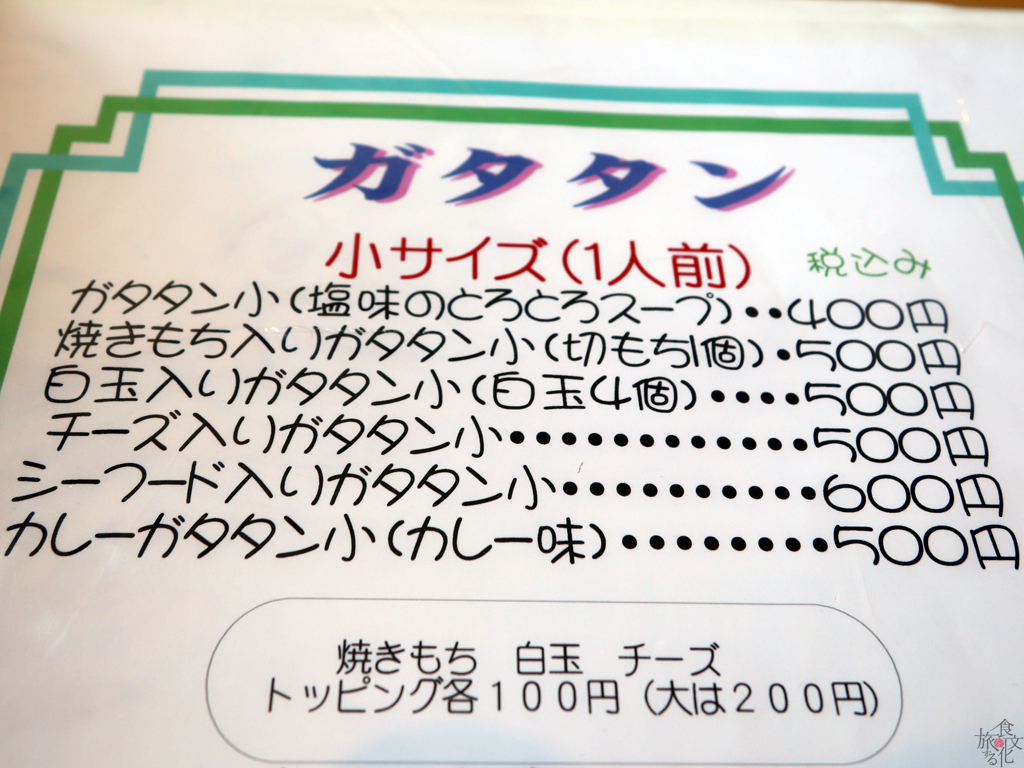

芦別市に入ると「ようこそ、ガタタンのまち芦別へ」という大きな看板が目に入る。提供する飲食店も多く、メニューのバリエーションも豊富など、地元でしっかりと愛され、食べ続けられているご当地グルメだと分かる。

ガタタンは、中華だしに、白菜、豚肉、竹輪などの魚の練り製品、モヤシ、タマネギ、フキ、タケノコ、イカゲソ、コンニャク、シイタケ、そして小麦粉を練っただんごを入れ、最後に溶き卵ととろみを加えた具だくさんのスープ料理だ。

小麦粉を水で練って小さな塊にした中華料理の「ガーダ(含多)」とスープを意味する「タン(湯)」が合わさって「ガタタン(含多湯)」と呼ばれるようになったと言われている。中国東北部(旧満州)からの引き上げ者が、芦別で提供したのが始まりとされる。

具だくさんのボリューム感となかなか冷めない熱々のとろみが、厳しい炭鉱での仕事を終えた人々の冷えた体を暖め、おなかを満たした。ガタタンは、お店だけでなく、家庭でも作られ、食べられるようになった。

しかし、炭鉱の閉山とともに、多くの炭鉱労働者が芦別を去り、ガタタンを提供する飲食店も減ってしまう。そんな中、ガタタンを芦別の観光資源にしようと地元の人たちが立ち上がり、具だくさんのスープに中華麺を入れたガタタンラーメンも開発、今では芦別を代表する味になった。

市内の「きんたろう」で、実際にガタタンをいただいた。ラーメンやカレー、もち入りなど様々なバリエーションメニューがある中で、昔ながらの小さな小麦だんごの入ったガタタンを選んだ。

とにかく熱い。しっかりとしたとろみはいつまでたっても冷めない。化学調味料を使わないという「きんたろう」のガタタンは、とてもやさしい味だ。しかも具だくさん。白いご飯にも合いそうだが、ガタタンだけでも、十分におなかを満たすことができる。

ホルモンを代表とする、くせの強い、こってりした味が多い、炭鉱まちのご当地グルメにあって、このあっさりとやさしい味わいは、食べる人を選ばない。誰でもが好きな味だ。

赤平がんがん鍋 炭鉱まちの暮らし映した料理名

寒さの厳しい北海道だけに、同地の「炭鉱メシ」には温かい鍋物が多い。「炭鉱メシ」の王道、ホルモンを使った鍋物が、赤平のがんがん鍋だ。ホルモンをたっぷりの野菜、豆腐と味噌で煮込んだ、もつ鍋のお手本のような料理になっている。

独特の名前の由来は「ストーブをガンガン焚いて、ガンガン煮込み、ガンガン食べて、ガンガン語り、ガンガン働く」。当時の炭鉱まちの暮らしそのものだ。体が温まる味噌味が北海道ならではだ。炭鉱の閉山に伴い廃れかけていたものを、地元の市民団体・赤平の食を考える会が、赤平の新名物として復活させた。

市内の「八千代寿司」で、実際にがんがん鍋をいただいた。ホルモンは豚のホルモン。白もつをメインにレバーも入る。野菜はキャベツ、タマネギ、ニラなど。煮込まれた豆腐は口の中をやけどするほどの熱さだ。これを、味噌ではなく、カレー味のスープで煮込んだ。家庭で食べられることの多かったがんがん鍋は、家族の好みで味付けも変わったという。カレーは特に子どものいる家庭で好まれた。

白もつは脂のないあっさり味。同じ炭鉱まちのホルモン鍋でも、九州の田川では脂がべったりついた牛ホルモンだが、赤平は、岩手の岩泉などと同様、脂のない豚ホルモンだ。歯ごたえはかなりしっかりしている。カレー味は、酒よりも白いご飯に合いそうだ。

赤平では、本来の味噌味はもちろん、お店によって様々ながんがん鍋が味わえる。煮込みラーメンになったがんがん鍋もある。寒さの厳しい季節に食べるともっとおいしくなるだろう。

夕張カレーそば ボリューム満点

札幌のスープカレーや富良野のオムカレーなど、北海道にはご当地カレーが多々ある。スパイスで体が暖まるカレーは、北海道の気候に適した料理なのだろう。赤平のがんがん鍋同様、炭鉱まちでもカレーは愛された。石狩炭田を代表する炭鉱まちのひとつ、夕張ではカレーそばが人気メニューだ。

東日本ではカレーの肉といえば豚肉だが、一方、そば屋のカレー南蛮は鶏肉が多い。だしの効いたそば屋のカレーには、淡泊な鶏肉が確かに良く合う。しかし、厳しい肉体労働の炭鉱マンにとっては、スタミナの付く脂身も必要。夕張のカレーそばには、豚肉がたっぷりと入る。そして、麺もスープも大盛りだ。

元祖店だった「藤の家」の閉店をきっかけに、夕張の味を守ろうと、市内の飲食店が「夕張カレーそば協議会」を結成。それぞれに工夫を凝らしたカレーそばを提供するようになった。

廃線になった旧夕張駅前の屋台村にある「鹿の谷3丁目食堂」で、実際にカレーそばをいただいた。丼にはあふれそうなほどカレースープが注がれている。ビジュアル的にもボリューム感満載だ。たっぷりの豚肉も見える。

箸を入れて持ち上げると、丼いっぱいにそばが詰まっている。いかにも「炭鉱メシ」だ。スパイスの効いたスープで体もしっかり暖まる。芦別のガタタン同様、カレー好きの日本人なら、誰でも好むような味わいだ。

歌志内なんこ 秋田由来の馬ホルモン

赤平のがんがん鍋は豚ホルモンだったが、となりまち、歌志内のホルモン鍋は馬だった。そのルーツは、東北を代表する鉱山県、秋田県にあると言われている。

秋田の鉱山では、そこで働く人々がスタミナ源として馬肉を食べており、それを「なんこ」と呼んでいた。北海道の炭鉱開発が始まると、距離の近い東北の鉱山から、多くの労働者が移っていく。その際に、秋田で食べていた馬肉料理が歌志内に持ち込まれたと言われている。ただし、歌志内では馬肉ではなく、馬ホルモンが主に食べられ、それをなんこと呼ぶようになったという。

市内にある旧炭鉱跡から湧き出す温泉を利用した温浴施設「チロルの湯」のレストランで、なんこが食べられる。がんがん鍋同様、味付けは体が暖まる味噌味。馬ホルモンはじっくりと煮込まれ、食感は軟らかい。ネギや白菜、ゴボウなどの野菜、豆腐も入る。たっぷりの味噌スープは、やはり体を暖めてくれる。

以前、ハイカロリーなメニューが並ぶ北部九州の炭鉱メシを紹介したが、北海道ではボリュームこそあるものの、ことさら脂ギッシュなものには出合えなかった。炭鉱メシの代表的な食材であるもつ、ホルモンは共通するものの、鳥もつだったり、脂のない豚ホルモンだったりと、地域の違いを改めて感じた。味噌やカレーといった、体を暖める味付けも北海道ならではだった。

仕事はもちろんだが、食文化は、気候や食材など幅広く暮らしを映すのもだと改めて感じた。